2018年04月16日

『一橋ビジネスレビュー』2018年SPR.65巻4号『次世代産業としての航空機産業』―「製品・サービスの4分類」修正版(ただし、まだ仮説に穴あり)

| 一橋ビジネスレビュー 2018年SPR.65巻4号: 次世代産業としての航空機産業 一橋大学イノベーション研究センター 東洋経済新報社 2018-03-19 Amazonで詳しく見る by G-Tools |

以前の記事「土屋勉男、金山権、原田節雄、高橋義郎『革新的中小企業のグローバル経営―「差別化」と「標準化」の成長戦略』―共著と中小企業研究の悪癖が両方とも出た1冊」で、技術的に突っ込んだ話がなかったことに不満を表明したが、今月号の『一橋ビジネスレビュー』は東京大学航空イノベーション研究会とタッグを組んで、これでもかと技術的な話をつぎ込んできたため、技術音痴の私の頭には論文の内容があまり入ってこなかった(わがまま)。それでも、従来の私のアイデアを修正するヒントが得られたので、今回はそれを記事にしてみたい。

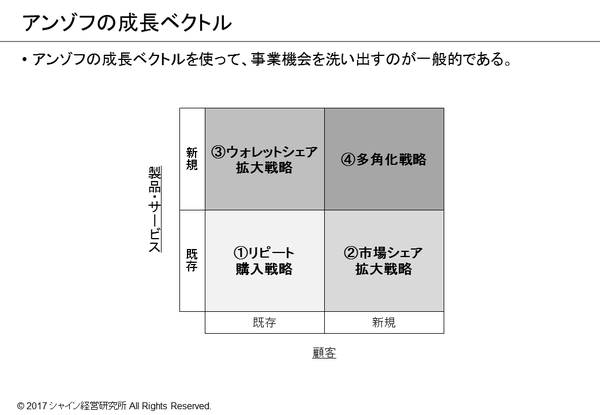

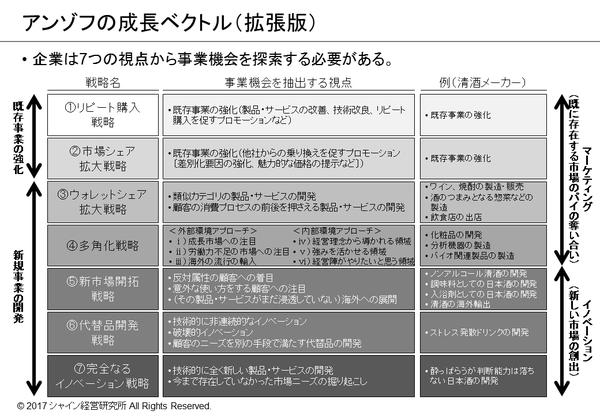

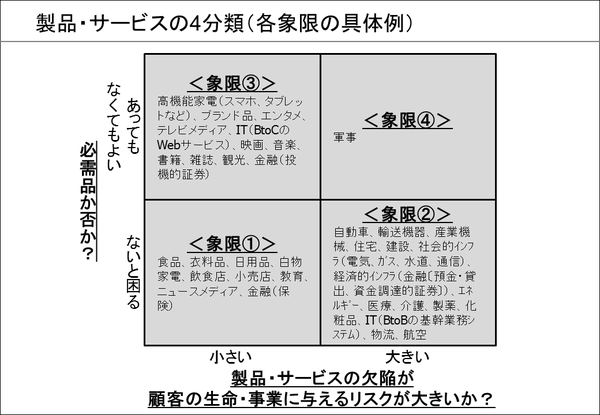

前々から、「必需品か否か?」、「製品・サービスの欠陥が顧客の生命(BtoCの場合)・事業(BtoBの場合)に与えるリスクが大きいか否か?」(別の言い方をすれば、「製品・サービスに高い品質基準が要求されるか否か?」)という2軸でマトリクスを作って、世の中の製品・サービスを4つのカテゴリに分類できないかと考えてきた。これまでの最新版は、以前の記事「「製品・サービスの4分類」に関するさらなる修正案(大分完成に近づいたと思う)」で示した図①であったが、本号を読んで図②のように修正することとした。

○図①

○図②

<象限④>について、2つの修正を行った。1つ目は<象限②>に位置づけていた「航空」を<象限④>に移動させたことである。@niftyニュース「飛行機についてのアンケート・ランキング」によると、2013年4月~2014年3月の間に1回も飛行機に乗ったことがない人の割合が61%であったため、航空は必需品とは言いがたい。2つ目として、「テーマパーク・遊園地」を<象限④>に追加した。これは今まで全く欠落していたのだが、テーマパーク・遊園地というのは必需品ではないものの、設備トラブルがあれば顧客の生命を脅かすため、<象限④>に入れた。ディズニーランドが重視する4つの価値観のうち、最上位に位置しているのは実は「安全」である。

(※)この修正に伴い、以前の記事「『顧客は何にお金を払うのか(DHBR2017年3月号)』―USJ、Supership(nanapi)、ユニリーバの戦略比較」でUSJを<象限③>としていたが、今後は<象限④>に位置づけることとする。

まず、<象限①><象限②>と<象限③><象限④>の違いについて、改めて説明したいと思う。<象限①><象限②>は多神教的世界、<象限③><象限④>は一神教的世界であり、<象限①>は新興国が、<象限②>は日本が、<象限③><象限④>はアメリカが強い。<象限③><象限④>は必需品ではなく、ニーズを一から掘り起こす必要があるイノベーションの世界である。ニーズが存在していないないから、伝統的な市場調査は役に立たない。そこで、リーダーは自分自身を最初の顧客に見立てて、「自分はこういう製品・サービスがほしい」と構想する。そして、「自分がこれだけほしがっているのだから、世界中の人も同じようにほしがるはずだ」と考えて、その製品・サービスを世界中に普及させることを唯一絶対の神と契約する。リーダーがエバンジェリスト(伝道者)となって世界中に布教すると言ってもよい。

以前の記事「『正論』2018年2月号『本誌に突きつけられた朝日新聞”抗議書”に言論で答える/ワシントンを火の海にする狂気』―「朝日新聞に社是はない」で笑ってしまった」で書いたように、イノベーションとはリーダーがこれだと思うルールを世界に適用する演繹的な取り組みである。リーダーはトップダウンでイノベーションを推進する。イノベーションは必需品ではないため、購入・利用しない人は全く見向きもしないが、熱狂的なファンはその製品・サービスを必要以上に購入・利用する。そのため、市場規模が読みづらい。後者の顧客の存在を前提として、リーダーは野心的な目標を設定する。ただし、契約が正しいかを知っているのは神だけである。契約が正しければイノベーションは全世界で成功し、リーダーは巨万の富を得る。契約が間違っていればイノベーションは静かに死を迎える。そして、間違っている契約の方が圧倒的に多い。

海外の航空機産業では、国がリーダーとなり、トップダウンで事業を進めているという。

アメリカにおいては、大統領の決定による、省庁横断の政策文書「国家航空研究開発政策」により、航空研究開発におけるアメリカ政府の役割を明確に定義し、NASA(アメリカ航空宇宙局)は研究開発を実施している。また、欧州においては、「Flightpath 2050」という航空ビジョンに基づいて、戦略研究イノベーション計画が制定され、これにのっとり、DLR(ドイツ航空宇宙センター)、ONERA(フランス国立航空宇宙研究所)ともにトップダウン形式での研究開発を行っている。さらに言えば、たとえ成功したとしても、多くのイノベーションは短命である。中には世界中の人々の必需品となって<象限①>や<象限②>に移動するものもあるが、多くは流行が過ぎ去れば急激に市場がしぼんでいく。そうなる前に、リーダーは自社株買いによって株主に利益を還元しながら事業を縮小したり、自社を他の企業に売却してエグジットを図ったりする。いずれにしても、その過程でリーダーは大きな富を手中にし、後は悠々自適な生活を送る(ただし、航空機産業は国家の安全保障とも関連しているから、航空機メーカーが勝手に店じまいすることは国が許さない。航空機メーカーは数十年単位のサイクルで新型機を投入し続ける)。

(岩宮敏幸、大貫武、白水正男「日本の航空技術と国際競争力」)

イノベーションのプロモーションは、世界中の人々に「この製品・サービスを使え」と迫るような、半ば脅迫的なものである。そしてリーダーは、そのプロモーションに対する市場の反応を数字で追っている。リーダーは、全世界に配置したプロモーション担当から、各種プロモーションに関する情報を報告してもらう。リーダーはそれを分析し、A地域でイノベーションを受け入れてもらうためにはどうすればよいか、B地域で受け入れてもらうにはどうすればよいか、などと考える。つまり、リーダーはインテリジェンスを重視する。A地域やB地域の顧客ニーズの違いを考慮して製品・サービスをカスタマイズしようとはしない。カスタマイズするのはプロモーションの内容の方であり、A地域やB地域の人々の心理的特性に応じて、発信するメッセージを変える。

リーダーのモチベーションの源泉は、「自分が考案したイノベーションを全世界に広めたい」という「自己実現」の欲求である。そのために自らに高い目標を課す。そして、その目標を達成するのに必要な要件をCSF(Critical Success Factor:重要成功要因)として演繹的に特定し、KPI(Key Performance Indicator:重要業績指標)を紐づける。つまり、成功の条件をごく限られた数の指標に帰結させる(その中には前述のプロモーションに関する指標も含まれる)。イノベーティブな組織の業績管理や人事考課は全て、このCSFやKPIと結びつけられている。

リーダーは、そのKPIの達成に向けて、世界中から優秀な人材をかき集める。ただし、前述のようにイノベーションは短命であり、リスクが高いので、あまり多くの正社員を抱え込もうとはしない。たいていは外部の優秀なクリエーターたちを集めてプロジェクトを結成する。正社員に関しても、プロジェクトの特性に応じて最高の人員配置を追求するため、上を下への人事異動が頻発する。プロジェクトが終われば外部のクリエーターはその企業を離れて別の企業を探し、正社員はまた乱高下の激しい人事異動を経て別のプロジェクトへと移っていく(航空機に関しては、優秀な開発者は開発が終わるとメーカーを渡り歩くが、メーカーの中には囲い込みのためにそのような渡り歩きを禁止しているところもあるそうだ)。

競合他社との関係について言えば、最初は市場を創造するという必要性から、協調的であることが多い。普及を妨げる旧来の規制を破壊したり、市場の確立に必要な標準や規格を一緒に構築したりする。ところが、ある程度市場が成長すると、競合他社との関係は敵対的になる。プロモーションでは競合他社のことを公然と攻撃する(日本やEUでは敵対的CMが規制されているため、目にする機会はない)。あるいは、標準や規格に組み込んでもらった自社の標準必須特許をめぐって、法外な使用料を請求したり、差止請求を起こしたりする。

とはいえ、競合他社がいるからこそ自社が差別化できることを踏まえれば、競合他社は自社のアイデンティティ確立のために必要不可欠な存在だと言える。よって、競合他社を完膚なきまでに叩きのめそうとはしない。その点では、常に敵チームを必要とするスポーツに近い。そう言えば、スポーツもエンタメの一種として<象限③>に位置づけられるものであった。

<象限①>や<象限②>は、既に市場ニーズが存在している世界であり、マーケティングやマネジメントが武器となる。過去の経験上、こうすれば成功できるという法則がある程度解っているため、一見すると演繹的に事業を行えばよいように見える。しかし、顧客のニーズは時間の経過とともに微妙に、時には急激に変化するから、顧客に密着したニーズの調査が欠かせない。そして、顧客の直接的な観察を通じて得られた知見から、今回はこうすれば上手くいきそうだという仮説を立てる。よって、<象限①>や<象限②>は帰納的であると言える。ただし、帰納的に導かれたルールが全世界で通用するというわけではなく、あくまでもその企業が活動するフィールドや文脈においてのみ有効であるという点に注意しなければならない。

<象限①>や<象限②>は多神教的な世界であると書いた。この2つの象限は、<象限③>や<象限④>が全世界をターゲットとするのに対し、市場を細かくセグメンテーションする。<象限①>の場合、「○○地域に住んでおり、年収は○○万円ぐらいで、○○という価値観を重視している、○○歳~○○歳ぐらいの女性」に対して日用品を販売する、といった具合だ。そして、この日用品メーカーは、同じ顧客をターゲットとする他の企業、例えば、アパレルや食品スーパー、飲食店などと連携する。特定の顧客に対してあたかも多角化をしているかのように事業を展開するのが<象限①>であり、これが多神教的であることの意味である。この形態はショッピングセンターや商店街に見られる。新興国の場合は、財閥が力を持っており、同じ財閥が日用品メーカー、アパレル、食品スーパー、飲食店などを傘下に収めていることが多い。

<象限②>の場合、製品・サービス面での多様な広がりではなく、顧客面での多様な広がりが見られる。<象限②>の企業は細かくセグメンテーションしたその全てに対し、各セグメントの特性に応じて異なる製品・サービスを提供しようとする。古い話になるが、トヨタが「いつかはクラウン」というキャッチコピーで若者からシニアに至るまで異なる車種を展開したのが解りやすい例である。つまり、<象限②>では、特定のジャンルの製品・サービスを全ての顧客に合わせて提供するという意味で多神教的である。<象限③>や<象限④>も同じように全ての顧客をターゲットとするが、前述の通り、この2つの象限に属する企業は、顧客ニーズに合わせて製品・サービスをカスタマイズしようとは考えない。この点で<象限②>とは大きな違いがある。

顧客志向が強いマネジャーのモチベーションの源泉は、「他者貢献」の欲求である。プロモーションも、<象限③>や<象限④>に比べると抑制的である。<象限③>や<象限④>のプロモーションが強烈なプッシュ型であるのに対し、<象限①>や<象限②>はプル型重視へと移行している。利他に徹することで、自分の目の前にいる顧客に何としてでも満足してもらいたいというのがマネジャーの願いである。「自分が考えたイノベーションを全世界に普及(布教)させたい」と「自己実現」を狙っているイノベーターとは対称的である。

マネジャーは顧客から「こんな製品・サービスを作ってくれて本当にありがとう」と言われるとモチベーションが上がる。同時に、「こんな製品・サービスを作りやがって」とネガティブなフィードバックを受けても、かえって燃え上がるというマゾヒスティックな一面もある。

<象限①>や<象限②>のマネジャーは現場を重視する。顧客と直接会って話をする、顧客を観察する、工場に足を運ぶ、といった具合だ。こうして得られた情報に基づき、ボトムアップ的に目標を設定する。ここからが<象限①>や<象限②>の不思議なところだが、ボトムアップでトップに上げた目標をトップから再び現場に展開する際、上位階層と下位階層の目標の因果関係が複雑になるという特徴がある。別の言い方をすると、上位階層の目標の達成に必要な目標以上の目標が下位階層には課される。具体的には5Sや挨拶の重視や能力開発の実践といった細かい目標である。一見すると、上位階層の目標の達成には無関係に見える目標でも、重要な目標とされる。<象限①>や<象限②>の目標管理は往々にして総花的である。

市場ニーズが読めずリスクが高い<象限③>や<象限④>では、フラットなプロジェクト型組織が見られるのに対し、<象限①>や<象限②>では、市場の成長がある程度計算できることから、伝統的な階層型組織が採用されるのが一般的である。<象限③>や<象限④>では上を下への人事異動が頻発すると書いたが、<象限①>や<象限②>ではそのような人事はレアケースである。多くの場合は、段階的に出世の階段を上がっていくことになる(ただし、市場が成熟している場合は、永遠に階層型組織を拡大することができず、全員を昇進させることは不可能になることは、以前の記事「平井謙一『これからの人事評価と基準―絶対評価・業績成果の重視』―「7割は課長になれない」ことを示す残酷な1枚の絵」で書いた)。

競合他社との関係を見ると、表向きはもちろん激しく競争するが、裏では協調的な行動を取り、共存共栄を図っている。日本は業界団体の数が多く、競合他社の戦略がある程度共有されている。だから、どの企業も似たような新製品・サービスを同時に発表するし、必要とあれば競合他社と組んで新製品・サービスを開発することもある(自動車業界はメーカー間の協業関係が非常に複雑である)。ただし、共存共栄が行き過ぎると建設業界のような談合が起きるし、斬新なアイデアで市場に切り込もうとする新規参入企業をのけ者扱いするという悪癖が出る。

<象限①>と<象限②>、<象限③>と<象限④>はいずれも競合他者の存在を必要としているが、どれくらい本気で必要としているかは、競合他社が経営不振に陥った時に見えてくる。<象限①>や<象限②>では、その競合他社がいなくなるとその企業から製品・サービスを買っていた顧客が困るから、あるいは業界の輪が乱れて困るから救済に乗り出すことが多い。これに対し、<象限③>や<象限④>では、競合他社の不振につけ込んで、その企業が持っている技術やノウハウを獲得しようという利己的な動機で救済に乗り出す。

ここからはそれぞれの象限の違いを述べてみたいと思う。まずは、産業のバリューチェーンについてである。<象限①>は、製造の階層が少なく、流通・サービスの階層が多い。例えば、家電には自動車ほどの多重下請け構造はない。一方、流通に関しては、食料品や日用品において多重流通構造が存在する。<象限②>は、製造の階層も流通・サービスの階層も多い。自動車や建設、IT(BtoB)業界は多重下請け構造となっている。工作機械、機械器具の流通は多段階である。<象限③>は、製造の階層も流通・サービスの階層も少ない。映画には主に制作会社、配給会社、映画館という3種類のプレイヤーが存在するだけである。<象限④>は、製造の階層が多く、流通・サービスの階層が少ない。航空機は100万点の部品を必要とする、裾野が非常に広い製品である。一方、フライトに関しては、航空会社という1レイヤーしか存在しない。

ただ、この産業のバリューチェーンについての記述は、まだ粗い仮説であることをご了承いただきたい。<象限②>の流通・サービスの階層は、実は短い方が多いのではないかと考えている。自動車や金融は販売チャネルが多段階になっていないと思う。「<象限②>は製造の階層も流通・サービスの階層も多い」と言うことができれば、4象限それぞれの違いがはっきりとするのだが、現時点でそのように断言できないのが私の中でもどかしいところである。

規制に関しては、<象限①>では雇用を守る規制が多い。参入障壁が比較的低く、雇用の受け皿となっているためである。よって、大規模資本の参入は規制されやすい。日本で言えば、かつての大店法(大規模小売店舗法)がそうであった。新興国は、経済発展のために海外からの直接投資を積極的に受け入れているが、小売業に関しては自国民の雇用を守る目的で参入を規制しているケースが多々見られる(例えば、インドは外資の小売業を受け入れる意向がないことを明言している)。<象限②>は、欠陥が顧客の生命・事業に及ぼすリスクが大きいので、顧客を守る規制が多く策定されている。<象限①>や<象限②>ではこうした規制を前提として事業を行う必要があるが、<象限③>のプレイヤーは規制を破壊する。googleは著作権のルールを変えてしまったし、Airbnbも宿泊業の規制に真っ向から対立した。<象限④>は<象限③>のように敵対的ではなく、規制や規格を官民共同で策定しようとする傾向が強い。

航空機産業では、この規格作りに参加できるかどうかがカギとなる。

FARでは、安全上重要な要素に関しては10の9乗時間(約11万年)に1回の故障しか認めていない。これを実際の試験で証明するのは不可能に近いため、高度な解析が要求される。実際には、民間の非営利団体(アメリカのSAEやRTCA)において、業界関係者、研究者などがガイドラインを制定し、それをFAAなどの規制当局が引用する傾向にある。さらに、複雑な大規模システムの認証や、ソフトウェアの認証には、その開発プロセスや検証プロセス自体を規定するガイドラインも策定されている。こうしたガイドライン作りに参加しなければ認証方法を理解することが困難委であり、そのためには、その業界の一員でなければならない。三菱重工業はMRJを開発するにあたって、このようなルールを策定する会議に参加していなかったため、頻繁な設計変更を余儀なくされたと述べられている。

(鈴木真二「航空機産業を俯瞰する」)

どういうデザインが許容されるか、あるいはされないのか、どこにも情報は公開されていないが、後述するように、航空局を含む世界の専門家が集まって、基準のドラフト作成、解釈や運用変更を協議する規則制定(ルールメーキング)の場が分野ごとに多数存在する。継続する旅客機開発からの経験の蓄積に加え、これらの会合に出席していれば、背景にある課題認識や適用範囲などに関する専門家の意見や合意事項を的確に理解し、こうした設計変更を最小限に抑えることも可能だっただろう。しかし、こうした協議の場の重要性は、MRJ開発までは明確には認識されていなかった。最後に、異業種との関係であるが、これは<象限①>と<象限③>、<象限②>と<象限④>で違いが見られる。<象限①>と<象限③>は異業種に対して比較的開かれている。<象限①>が異業種に対して開かれているのは、前述の通り、特定セグメントの顧客に対し、様々な業種と連携して製品・サービスを提供するからである。日常品や食料品のメーカーは、協力しながら小売店を育てていく。<象限③>については、そもそもイノベーションというものが異質の組み合わせによって生じることが関係している。<象限③>では、異業種連携は大歓迎である。それが如実に表れているのが、昨今のオープン・イノベーションブームである。

(伊藤一彦、佐倉潔、小林真一、田浦伸一郎「MRJの取り組み 課題と展望」)

これに対して、<象限②>と<象限④>は異業種に対して閉鎖的である。要求される品質基準が高く、特定のジャンルの製品・サービスに高度に特化しなければならないことがその理由の1つだと考えられる。ただし、<象限②>に関して言えば、例えば自動車×IT(自動運転)、金融×IT(Fintech)、医療×ITといった具合に、IT業界が旗振り役となって異業種連携を推進する動きが現れている。<象限②>と<象限④>における新製品開発は、どちらも製造段階の多重下請け構造を特徴とすることから、垂直方向の擦り合わせによってなされる場合が多い。

カテゴリ:

┗一橋ビジネスレビュー

,

┗戦略的思考