2018年04月18日

DHBR2018年5月号『会社はどうすれば変われるのか』―戦略立案プロセスに組織文化の変革を組み込んで「漸次的改革」を達成する方法(試案)、他

![ダイヤモンドハーバードビジネスレビュー 2018年 5 月号 [雑誌] (会社はどうすれば変われるのか)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51si8pPVfrL._SL160_.jpg) | ダイヤモンドハーバードビジネスレビュー 2018年 5 月号 [雑誌] (会社はどうすれば変われるのか) ダイヤモンド社 2018-04-10 Amazonで詳しく見る by G-Tools |

(1)

車運転をする世界中の人々が、自動運転の恩恵によって1時間を自由に使えるようになった場合、この膨大な商業的機会を活かすのは、どのような企業だろうか。真っ先に名前が挙がるのは、アルファベットやアップルのようなハブ企業である。《参考記事》

(マルコ・イアンシティ、カリム・R・ラカーニ「グーグル、アップル、アマゾン、アリババ・・・ ハブ・エコノミー:少数のデジタル企業が世界を牛耳る時代」)

「製品・サービスの4分類」に関するさらなる修正案(大分完成に近づいたと思う)

『一橋ビジネスレビュー』2018年SPR.65巻4号『次世代産業としての航空機産業』―「製品・サービスの4分類」修正版(ただし、まだ仮説に穴あり)

「ハブ企業」とはプラットフォーム企業と言い換えてよいだろう。上図については《参考記事》を参照していただきたいが、プラットフォーム企業は元々左上の<象限③>で生まれたものである。<象限③>は多産多死のイノベーションの世界である。イノベーターは自分が愛するイノベーションを何とかして世界中に普及させたがっており、そのためなら自分がお金を払ってもよいとさえ思っている。こうしたイノベーターのニーズに目をつけて、多数のイノベーターを束ねてプラットフォームを形成し、世界中の顧客に対してイノベーションの選択肢を提供するようになったのがプラットフォーム企業である。Amazonは書籍や音楽、GoogleとAppleは音楽やスマホアプリの分野でプラットフォームを提供している。スマホアプリの例で言うと、本来GoogleやAppleはスマホアプリの仕入れ側であるから、アプリ開発者に対してお金を払わなければならないはずだ。ところが、両社はアプリ開発者からお金を取ることに成功している。

このプラットフォームが、近年は<象限①>や<象限②>にも浸透し始めている。というのも、世界的な供給過多により、サプライヤは先のイノベーターと同様に、自社の製品・サービスを購入してもらうためなら自らお金を払ってもよいと考えるようになってきているからだ。こうしたサプライヤのニーズに最もよく対応しているのがAmazonである。Amazonの品揃えは今や書籍、音楽、映像、ゲーム、家電、家庭用品、アパレル、ベビー用品、食料品にまで広がっている。

<象限②>について言えば、IoTによるプラットフォーム企業が登場するだろう。自動車を例にとると、今までは自動車が故障したら、修理工場は適切な部品を見繕って修理を行っていた。だが、自動車にIoTが搭載されれば、修理やメンテナンスの際にはIoTに対応した部品と交換される。これは、部品メーカーにとっては、IoTのプラットフォームに載っていなければ、大きな商機を失うことを意味する。その商機を逃さないために、部品メーカーはプラットフォーム企業(おそらくは自動車メーカーであるが、Googleもこの座を狙っている)にお金を払ってもよいと考える。

冒頭の引用文に戻ろう。プラットフォーム企業(ハブ企業)は、自動運転によって手が空いた1時間だけを狙っているとは考えにくい。手が空いた1時間でできることと言えば、アプリでゲームをするか、映画やドラマを観るぐらいのものであろう。それでは大した商機にならない。プラットフォーム企業の真の狙いは次の文に現れていると思う。

両社(※アルファベットやアップル)はすでに、地図や広告網のようなボトルネック資産を大規模に展開しており、車内にいる人にふさわしいばかりか現在位置にも適した、極めて的を射た広告を表示する準備を整えている。自動運転車に当然のように装備すべきアドオン機能は、表示された広告を見て「この店に行きたい」と思った時に押す、「ここへ行く」ボタンである(カーナビアプリのWazeはすでにこれを実現している)。ボタンを押すと、表示された場所へ向かうよう車に指示が出される。「OK Google、この近辺でおいしいお店を教えて?」と尋ねると、自動運転車にインストールされているアプリが、データベースに蓄積された口コミ情報と広告主が支払った広告料を総合して、レストランを一覧表示する。また、自動運転中は、位置情報を参考に、同じく口コミ情報と広告料を総合して、「この近くに○○が安いお店があります。寄りますか?」と提案する。ユーザがどのお店を選択したかによって、GoogleのAIは賢くなり、ユーザに対してより最適な提案ができるようになる。こんな世の中が到来するであろう。飲食店などの企業は、Googleのプラットフォームに載っていればユーザに紹介されるが、載っていなければ完全に無視される。さらに、プラットフォームを通じてユーザに提案される回数を増やすためには、広告料を払う必要がある。

「Google Home」や「Amazon Echo」が登場した時、個人的には「何だこれは?」と思ったが、スマートスピーカーは来るべき自動運転時代のプラットフォームを握るための壮大な実験と考えれば納得がいく。Googleなどは、スマートスピーカーに対してユーザがどのような質問をするのか、どのような回答をするとユーザの満足度が高いのか、満足度を上げるためにはアルゴリズムをどのように改善すればよいのか、広告料は取れるのか、取れるとしたらいくらぐらいが妥当なのか、といったことを調査しているのではないかと考える。

(2)

お仕着せの企業戦略のほとんどが、社風として根付いた慣習や姿勢と相容れない。経営幹部は、社風との相性次第で戦略の効果がどれほど違ってくるかを、甘く見積もっているのだろう。戦略よりも社風のほうが、常に大きな力を発揮するのだ。《参考記事》

(ジョン・R・カッツェンバック、イローナ・シュテフェン、キャロライン・クロンリー「組織文化こそ競争力の源泉 社風を活かして変革する企業」)

【戦略的思考】SWOT分析のやり方についての私見(戦略立案の外部環境アプローチ)

DHBR2017年12月号『GE:変革を続ける経営』―戦略立案の内部環境アプローチ(試案)

戦略を立案する際には、企業文化をそれと整合させることが必要だということである。新しい戦略は、既存の企業文化とぴったり整合性が取れているのが最も望ましい。しかし、そのようなケースは稀であり、多くの場合は新しい戦略が企業文化に対して変革を求める。この点を考慮しないと、せっかくの新しい戦略が企業文化によって足を引っ張られることになる。上記の《参考記事》で、戦略立案の外部環境/内部環境アプローチについて整理してみたが、企業文化の観点がすっぽりと抜け落ちていることに気づき、反省した。そこで、手始めに外部環境アプローチの中に企業文化の変革を組み込んでみたいと思う。

外部環境アプローチは、以下の8ステップで構成される。

①事業機会の抽出と選択

②ターゲット顧客・差別化要因の決定

③戦略目標の設定

④CSFの特定

⑤ビジネスモデルの設計

⑥ビジネスプロセスの設計

⑦施策の投資対効果試算と優先順位づけ

⑧将来の損益計算書の作成

企業文化について問う必要があるのは、⑥のビジネスプロセスの設計が終わった段階である。⑤のビジネスモデル、⑥のビジネスプロセスを見て、これらの実現に必要な企業文化とは何かと問う。この問いが抽象的であると感じるならば、「このビジネスを実現するために、我が社の社員が重視すべき価値観・行動規範は何か?」と問うとよい。協働が盛んである、革新性が高い、能力主義が徹底している、リスクを取る、品質を重視するなど、様々な答えが出るだろう。その上で、現在の企業文化についても振り返る。すると、望ましい企業文化と現在の企業文化のギャップが見えてくる。このギャップが大きいほど、新しい戦略の実行は困難になる。

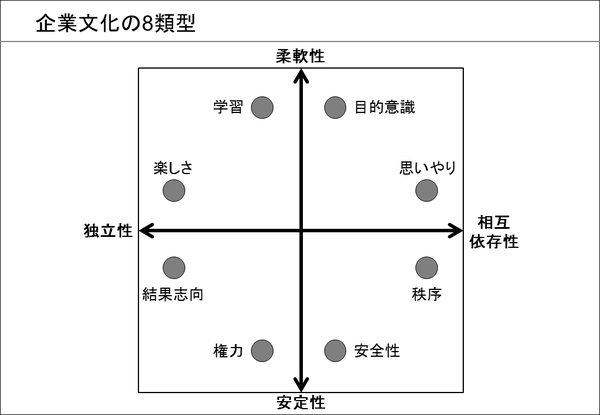

企業文化は定性的で多義的であるため、実際にはギャップを見つけようとしてもなかなか難しい。そこで、ギャップを発見する1つの手助けとなり得るのが、ボリス・グロイスバーグ、ジェレミア・リー、ジェシー・プライス、J・ヨー=ジュド・チェン「社風を変えるうえで知っておくべき8つの特性 変革は企業文化に従う」で紹介されている企業文化の8類型である。同論文では、「柔軟性―安定性」、「独立性―相互依存性」という2軸でマトリクスを作り、企業文化を8つのタイプに分けている。この8つは、お互いに距離が近いほど変革が容易であることを示している。例えば、「目的意識」が強い企業が「学習」重視の企業文化に変化するのは簡単である。一方で、「楽しさ」を重視する企業が「秩序」を重視する企業に変化するのは非常に困難を伴う。

企業文化のギャップが大きいことが判明した時、取り得る選択肢は2つある。1つは、企業文化のギャップが大きいと解っていても新しい戦略を遂行する場合である。自社が競合他社からの激しい攻撃にさらされていたり、技術革新によって業界全体が大きく様変わりしようとしていたりして、その戦略を実行しなければ生き残りが難しくなるようなケースがこれにあたる。ただし、その場合でも、いきなり企業文化の大変革を目指すのではなく、段階を踏む必要がある。例えば、「楽しさ」を重視する企業を「秩序」を重視する企業へと変革する場合には、いきなり「秩序」を目指すのではなく、まずは「権力」を目指す。その上で、「秩序」を目指すといった具合だ。

そして、「楽しさ」を重視する企業が「権力」を重視する企業へと生まれ変わるには、経営陣や社員がどのような行動を取るべきかと問う。バーゲニングパワーを行使して取引先に対する交渉力を強化する、マネジャーの権限を拡大する、トップ主導で営業方針を現場に浸透させる、などといったものが出てくるだろう(ちょうど、現場の裁量に任せて自由に仕事をさせていたベンチャー企業が、企業の成長に伴って組織の仕組みづくりをしなければならない場面を思い浮かべていただくとよい)。そうしたら、⑤ビジネスモデルの設計、⑥ビジネスプロセスの設計に立ち戻って、これらの行動を意図的にビジネスモデルとビジネスプロセスに反映し、修正する。

企業文化のギャップが大きい場合にとり得るもう1つの選択肢は、①に戻って事業機会の選択をやり直すことである。自社の既存の文化との親和性がより高いと思われる事業機会へと切り換えるわけだ。本当は、①事業機会の抽出と選択の段階で、企業文化とのギャップの大きさが解るとよいのだが(前述のリンク先の記事ではPEST分析を簡略化したPET分析を用いている)、事業機会だけを見て、その事業を支える企業文化とは何かを見極めるのは至難の業である。ビジネスモデルやビジネスプロセスを具体的に描いてみて初めて、必要な企業文化が明らかになるものである。よって、大幅な作業のやり直しとなるが、この方法が最善であると考える。

ただし、あまりに既存の企業文化との整合性を重視すると、結局のところ既存文化との親和性が高いのは既存事業であるということになって、何も変化が生まれなくなる。既存文化を尊重しつつも、新しい戦略の実行にはある程度企業文化の変革が伴うと腹をくくる必要がある。この場合でも、⑥ビジネスプロセスの設計が終わった段階で、前述のように新しいビジネスモデルやビジネスプロセスを下支えする企業文化は何かと問い、既存文化とのギャップを分析して、ギャップを埋めるための新しい行動をビジネスモデルとビジネスプロセスに組み込んでいく。

以上が、戦略立案の外部環境アプローチに企業文化の変革を埋め込む方法の素案である。重要なのは、一足飛びに新しい企業文化を構築しようとしないことである。慣れ親しんだ行動を変えるのは簡単ではない。行動は少しずつ変えていく。上記のアプローチで言えば、まずAという文化を築きaという行動を習得するために、こういうビジネスモデルやビジネスプロセスにする。次にBという文化を築きbという行動を習得するために、こういうビジネスモデル、ビジネスプロセスにする・・・こうした漸次的変化を繰り返すことで、本来実現したかった戦略を最終的に達成する。これを「漸次的変革」と呼ぶことにしよう。少しずつ変化を繰り返した結果、後から振り返ると、以前とは全然違う姿に生まれ変わっていたという状態である。私も一介のコンサルタントとして、お仕着せの戦略ではなく、こういう粘り腰の戦略を作らなければならないと覚悟した。

カテゴリ:

┗DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー

,

┗戦略的思考

![ダイヤモンドハーバードビジネスレビュー 2017年 11 月号 [雑誌] (「出る杭」を伸ばす組織)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51LAO3n6eLL._SL160_.jpg)

![ドラッカー名著集2 現代の経営[上]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/4158O5K6VDL._SL160_.jpg)

![Harvard Business Review (ハーバード・ビジネス・レビュー) 2012年 11月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51dYFtcjpgL._SL160_.jpg)